碳足迹标识认证全面解析:资质、行业、流程与价值

一、碳足迹标识认证的资质定义

1.1 核心定义

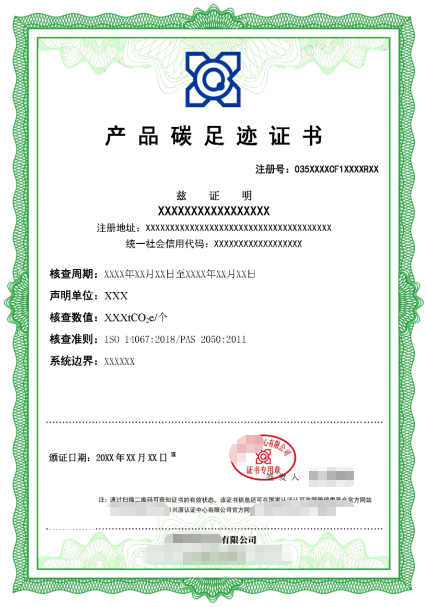

碳足迹标识认证是依据国家认监委发布的《产品碳足迹标识认证通用实施规则(试行)》,对产品全生命周期(原材料获取、生产、运输、使用、回收)的碳排放进行量化评估,并通过第三方认证机构审核后颁发的认证制度。认证通过后,产品可加贴统一标识,展示其碳排放数据。

1.2 标准与标识

标识设计:以绿色“脚印”图案为主体,数字格式标注碳排放量(单位:kgCO₂e),下方附二维码链接详细认证信息。

政策依据:由国家发改委、市场监管总局等部门联合推动,属于自愿性认证,但试点阶段优先在重点行业和区域开展。

1.3 政策框架

制度目标:到2025年建立50项重点产品碳核算规则,2030年扩展至200项,全面支撑经济社会绿色转型。

试点范围:优先覆盖钢铁、光伏、电子电器、纺织品等22大类产品,试点区域需满足产业链完整性(覆盖85%以上企业)和数据基础要求。

二、适用行业与领域

2.1 重点行业

制造业:钢铁、建材、化工等高碳排放行业,推动生产工艺低碳改造。

外贸领域:应对欧盟CBAM碳关税壁垒,提升出口产品绿色竞争力。

消费品:家电(如空调、冰箱)、纺织品等,引导绿色消费。

2.2 试点产品清单

具体产品:锂电池、光伏产品、水泥、电解铝、尿素、磷铵、木制品等。

细分要求:同一大类下不同产品(如钢铁中的“法兰”与“菱镁制品”)视为独立类别。

2.3 产业链要求

试点区域需覆盖全产业链85%以上企业,配套企业70家以上,确保数据完整性。

例如:广东省在电子电器、江苏省在光伏产品领域具备试点优势。

三、企业申请资质条件

3.1 基础要求

企业能力:

建立碳排放管理体系,具备数据计量、监测与核算能力。

委托第三方机构完成全生命周期碳足迹核算,数据需覆盖原材料、生产、运输等环节。

认证机构要求:

需获得国家认监委批准,具备10名以上专职认证人员(需两年以上碳足迹专业经历)。

符合《产品碳足迹标识认证通用实施规则(试行)》中的管理能力、保险储备金等要求。

3.2 认证流程

认证委托:企业提交申请文件,包括产品信息、碳排放数据等。

文件评审:认证机构审核数据完整性与合规性。

现场检查:核查企业保证能力及产品一致性。

碳足迹核查:依据ISO 14067等标准量化碳排放,编写核查报告。

认证评价:通过后颁发证书(有效期3年,需年度复核)。

标识使用:获证企业可在产品、包装或电子平台展示标识。

资质办理详情可直接在线与方圆盛世的客服联系,或电话咨询官方热线:400-090-3278

四、认证常见问题

4.1 数据收集难点

全生命周期数据获取:上游供应商数据(如原材料开采)难以追踪,需建立供应链数据共享机制。

数据质量:需通过碳计量技术提升数据可靠性,试点阶段强化数据安全管控。

4.2 认证费用

费用包括核算、审核、标识使用等,具体未公开,但试点区域可能有政策补贴(如广东省对试点企业给予资金支持)。

4.3 市场认可度

当前阶段:认证为自愿性,市场认知度较低,需通过政府采购、电商平台联动(如亚马逊气候友好计划)提升价值。

国际互认:中国碳标识正与欧盟PEF、韩国碳标签等推进互认,减少重复认证成本。

4.4 法律与合规风险

虚标碳足迹标识将纳入国家企业信用信息公示系统处罚,企业需确保数据真实性。

五、证书对企业的助力

5.1 内部管理提升

规范碳排放管理:通过认证流程,企业建立系统化的碳数据记录与核算能力,识别高排放环节进行技术改造(如能源结构优化、工艺升级)。

供应链协同:带动上下游企业加强碳管理,推动供应链整体绿色转型。

5.2 市场准入与竞争力

应对国际壁垒:简化欧盟CBAM等碳关税申报流程,规避贸易壁垒。

外贸优势:获得国际采购商认可,增强与欧盟、东盟等市场的合作机会。

5.3 品牌形象与消费者信任

绿色标识:通过标识展示环保责任,吸引关注可持续发展的消费者与合作伙伴。

政策支持:认证结果可作为绿色金融采信依据,部分试点区域提供财政资金保障。

5.4 长期战略价值

行业引领:符合国家“双碳”战略方向,企业可成为行业绿色转型标杆。

数据资产:积累的碳数据可用于未来碳交易、碳金融等创新模式。

六、结论

碳足迹标识认证是企业实现绿色转型、提升国际竞争力的重要工具,尤其在试点行业和区域具有先行优势。尽管当前市场直接溢价有限,但长期来看,其规范管理、数据可信度和政策联动价值将逐步显现。建议企业积极参与试点,通过认证提升内部能力,抢占绿色发展先机。